Nous allons abordé la leçon H26, Collaboration et Résistance ! Retrouvez la leçon précédente ici !

Voici les documents utilisés lors des recherches !

H26 : Collaboration et Résistance

Face à la Collaboration qui facilite l’occupation allemande, certains Français s’engagent dans différentes formes de résistance. La Résistance nait le 18 juin 1940 avec l’appel lancé à la radio de Londres par le Général De Gaulle.

Peu nombreux au départ, les résistants s’organisent en réseaux. Ils unissent leurs actions à l’intérieur et à l’extérieur du pays contre l’occupant allemand.

Exemple : sabotages de trains ou d’usines, attaques de soldats, protection de personnes traquées… .

Les Allemands punissent les résistants qu’ils arrêtent : fusillades, tortures, massacres de villages entiers …

Jean Moulin est un résistant qui a joué un rôle important. Il a unifié les différentes forces de la résistance en France. Il est mort torturé, refusant de donner les noms des autres chefs de la Résistance.

Les documents (1)

Document 1 : La Collaboration

Le maréchal Pétain choisit de collaborer avec l’Allemagne nazie après l’occupation totale de la France en novembre 1942. Le régime de Vichy met en place le STO (Service du Travail Obligatoire) pour fournir des travailleurs aux Allemands et participe à la déportation des Juifs. La police pourchasse les opposants et la justice les punit. Des Français rejoignent des groupes pro-allemands comme la Milice.

Document 2 : Charles de Gaulle

Officier blessé pendant la Première Guerre mondiale, Charles de Gaulle défend l’armée et les blindés durant l’entre-deux-guerres. Refusant la défaite de 1940, il part à Londres et lance un appel à la résistance le 18 juin. Il devient alors le chef de la France libre.

Les documents (2)

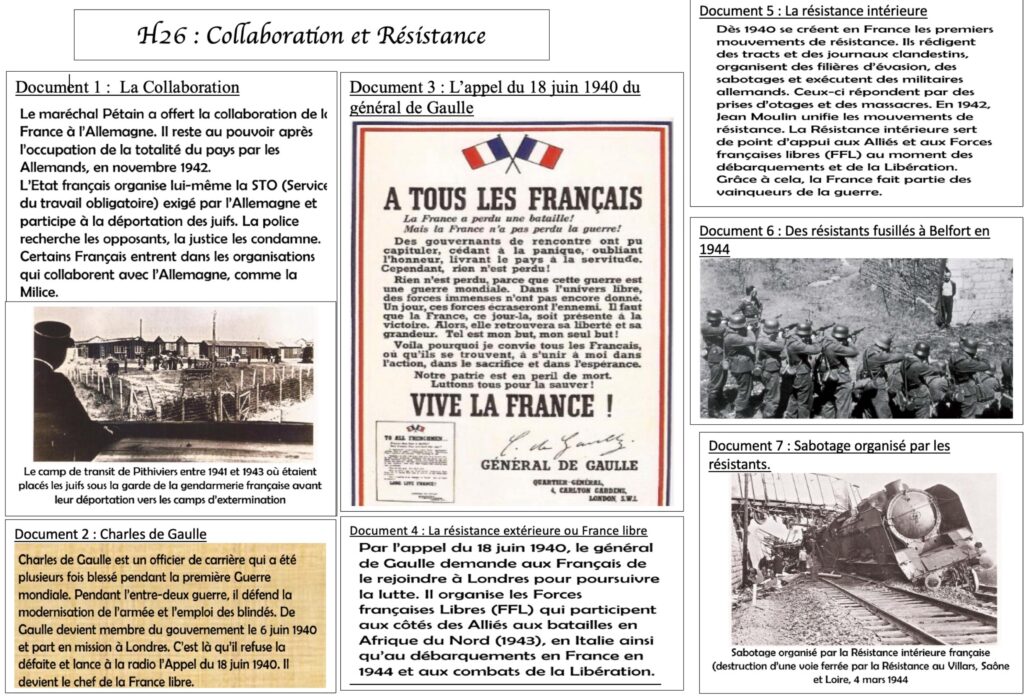

Document 3 : L’appel du 18 juin 1940

Dans son célèbre appel à la radio, le général de Gaulle affirme que la guerre n’est pas finie. Il appelle les Français à le rejoindre à Londres pour continuer le combat aux côtés des Alliés et libérer la France.

Document 4 : La résistance extérieure ou France libre

Après l’appel du 18 juin, de Gaulle organise les Forces françaises libres (FFL). Ces troupes combattent en Afrique du Nord, en Italie, puis en France lors du Débarquement de 1944 et de la Libération.

Les documents (3)

Document 5 : La résistance intérieure

Dès 1940, des groupes de résistants apparaissent en France. Ils rédigent des tracts, aident les prisonniers à fuir, sabotent les infrastructures et attaquent l’occupant. En 1942, Jean Moulin unifie ces mouvements. Leur action soutient les Alliés et permet la victoire finale de la France.

Document 6 : Des résistants fusillés à Belfort en 1944

Photo montrant des résistants capturés et exécutés par les nazis. Cela illustre les risques encourus par ceux qui luttaient contre l’occupation.

Document 7 : Sabotage organisé par les résistants

Exemple d’action de résistance : une voie ferrée détruite en mars 1944 pour freiner les transports allemands. Ces sabotages étaient essentiels pour préparer la Libération.

Ping : L'extermination des Juifs par les nazis : leçon CM2