Les fosses océaniques sont des creux très profonds dans les océans. Elles sont assez mal connues car elles sont difficiles à explorer. La plupart des nouveaux animaux sous-marins découverts ces dernières années vivent dans ces fosses. Tu peux retrouver la leçon précédente ici. Pour revenir sur la page d’accueil, c’est par ici !

Les fosses océaniques

La formation des fosses océaniques

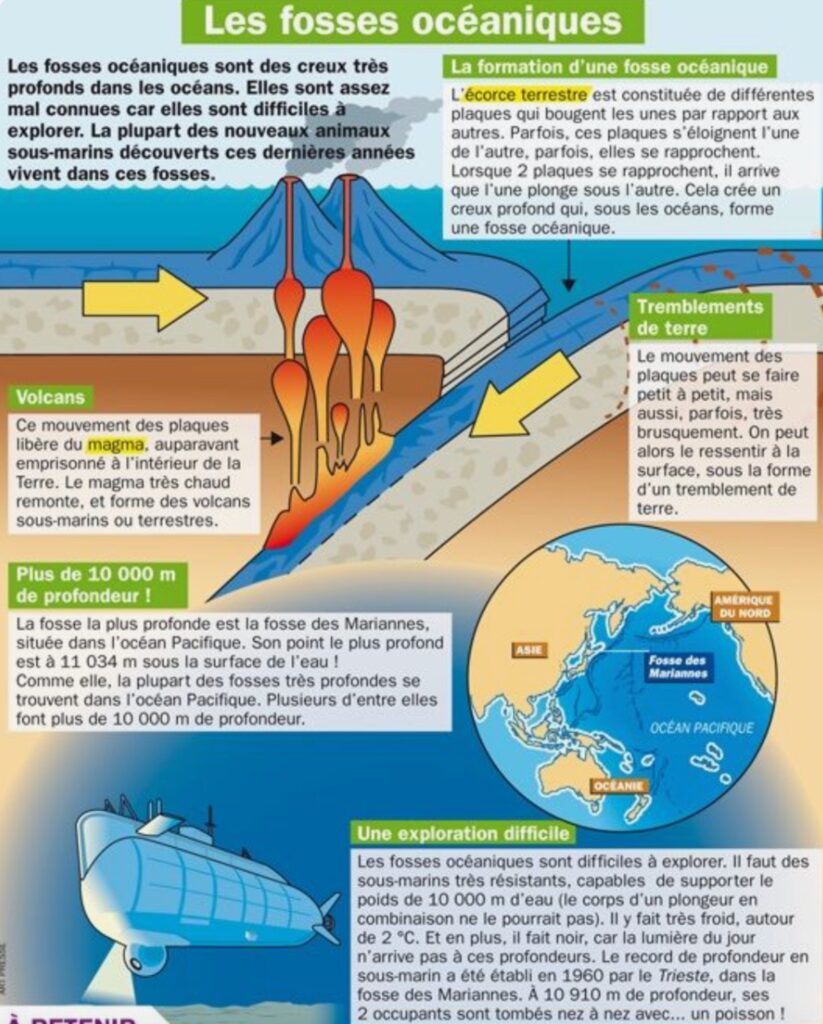

L’écorce terrestre est constituée de différentes plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. Parfois, ces plaques s’éloignent l’une de l’autre, parfois, elles se rapprochent.

Lorsque 2 plaques se rapprochent, il arrive que l’une plonge sous l’autre. Cela crée un creux profond qui, sous les océans, forme une fosse océanique.

Volcans et séismes

Ce mouvement des plaques libère du magma, auparavant emprisonné à l’intérieur de la Terre. Le magma très chaud remonte, et forme des volcans sous-marins ou terrestres.

Le mouvement des plaques peut se faire petit à petit, mais aussi, parfois, très brusquement. On peut alors le ressentir à la surface, sous la forme d’un séisme.

Plus de 10 000 m de profondeur !

La fosse la plus profonde est la fosse des Mariannes, située dans l’océan Pacifique. Son point le plus profond est à 11 034 m sous la surface de l’eau !

Comme elle, la plupart des fosses très profondes se trouvent dans l’océan Pacifique. Plusieurs d’entre elles font plus de 10 000 m de profondeur.

Une exploration difficile des fosses océaniques :

Les fosses océaniques sont difficiles à explorer. Il faut des sous-marins très résistants, capables de supporter le poids de 10 000 m d’eau (le corps d’un plongeur en combinaison ne le pourrait pas).

Il y fait très froid, autour de 2 °C. Et en plus, il fait noir, car la lumière du jour n’arrive pas à descendre aussi bas.

La première expédition humaine au fond d’une fosse en sous-marin a été établie en 1960 par le Trieste, dans la fosse des Mariannes. À 10 910 m de profondeur, 2 océanautes sont tombés nez à nez avec un poisson !

Quelles compétences travaille-t-on autour des fosses océaniques ?

| Compétence | Indicateur de réussite | Lien vers une ressource |

|---|---|---|

| Identifier les fosses océaniques | L’élève sait qu’une fosse océanique est une zone très profonde du fond des océans, en forme de longue tranchée, où une plaque tectonique s’enfonce sous une autre. | Les fosses océaniques |

| Situer les fosses océaniques sur le globe | L’élève repère sur une carte quelques grandes fosses océaniques (par exemple, la fosse des Mariannes) et constate qu’elles se situent le long de certaines limites de plaques. | |

| Relier fosses et zones de subduction | L’élève comprend que les fosses océaniques se trouvent dans les zones de subduction, là où une plaque océanique plonge sous une autre plaque tectonique. | Programme sciences et technologie cycle 3 – activité interne de la Terre |

| Mettre en relation fosses, volcans et séismes | L’élève explique qu’au voisinage des fosses océaniques, on trouve souvent des séismes fréquents et des volcans explosifs, manifestations de l’activité interne de la Terre. | Les volcans Les séismes |

| Lire un document scientifique simple | À partir d’une coupe de zone de subduction, l’élève repère la fosse océanique, la plaque qui s’enfonce, le volcanisme associé et les foyers de séismes. | |

| Distinguer fosse océanique et autre relief | L’élève ne confond pas fosse océanique, dorsale océanique, chaîne de montagnes ou volcan et sait les définir en quelques mots. | |

Ping : S7 Leçon sur les volcans et leurs caractéristiques

Ping : Les volcans CM2 : dans les entrailles d'un volcan